1️. Choix de la variété et période de semis

- Variété : privilégier Brassica juncea riche en glucosinolates (sinigrine).

- Semis : fin juillet à mi-août (ou début septembre dans les climats doux).

- Objectif : permettre 6–8 semaines de croissance avant destruction, pour maximiser la biomasse et la teneur en glucosinolates.

2️. Préparation du sol

- Labour léger ou griffage pour ameublir le sol.

- Éliminer les résidus de cultures précédentes susceptibles d’héberger des nématodes.

- Maintenir le sol humide, mais pas détrempé.

3️. Semis

- Densité : 10–15 kg/ha en plein champ, selon vigueur de la variété.

- Profondeur : 1–2 cm.

- Rangée ou semis dense selon le matériel.

- L’objectif : obtenir une couverture rapide et dense pour produire beaucoup de biomasse et de GSL.

4️. Croissance

- 6–8 semaines jusqu’au stade pré-floraison (juste avant boutons floraux).

- Entretenir l’humidité du sol.

- Ne pas laisser la moutarde fleurir → glucosinolates diminuent après floraison.

5️. Destruction et incorporation

- Broyage fin (rotobroyeur ou motoculteur équipé) → augmenter la surface enzymatique.

- Incorporation immédiate dans le sol (dans les 20–30 minutes) pour que la myrosinase hydrolyse les GSL en isothiocyanates.

- Épaissir la couche incorporée si possible pour limiter l’évaporation des ITC.

- Arrosage léger après incorporation pour piéger les composés volatils et favoriser leur diffusion dans le sol.

6️. Attente avant culture suivante

- Laisser le sol reposer 3–4 semaines minimum avant de semer une culture sensible.

- Cette période permet :

- aux ITC de se dégrader naturellement,

- à la matière organique d’amorcer sa minéralisation,

- de limiter toute phytotoxicité pour la culture suivante.

7️. Cultures suivantes idéales

- Cibles privilégiées : carottes, salades, épinards, cucurbitacées, tomates, aubergines, poivrons, pommes de terre.

- À éviter : autres crucifères (choux, radis, navets) → risques de maladies spécifiques et compétition chimique.

🔑 Astuces pour maximiser l’efficacité

- Semer densément → plus de biomasse = plus de GSL = plus d’ITC.

- Incorporer finement → plus grande surface enzymatique.

- Humidifier le sol après incorporation → réduit les pertes par volatilisation.

- Respecter la période d’attente avant plantation → éviter la phytotoxicité.

- Option : associer avec une culture de couverture rapide (avoine, seigle) si le sol est exposé aux pluies et pour limiter lessivage.

Rappels et définitions :

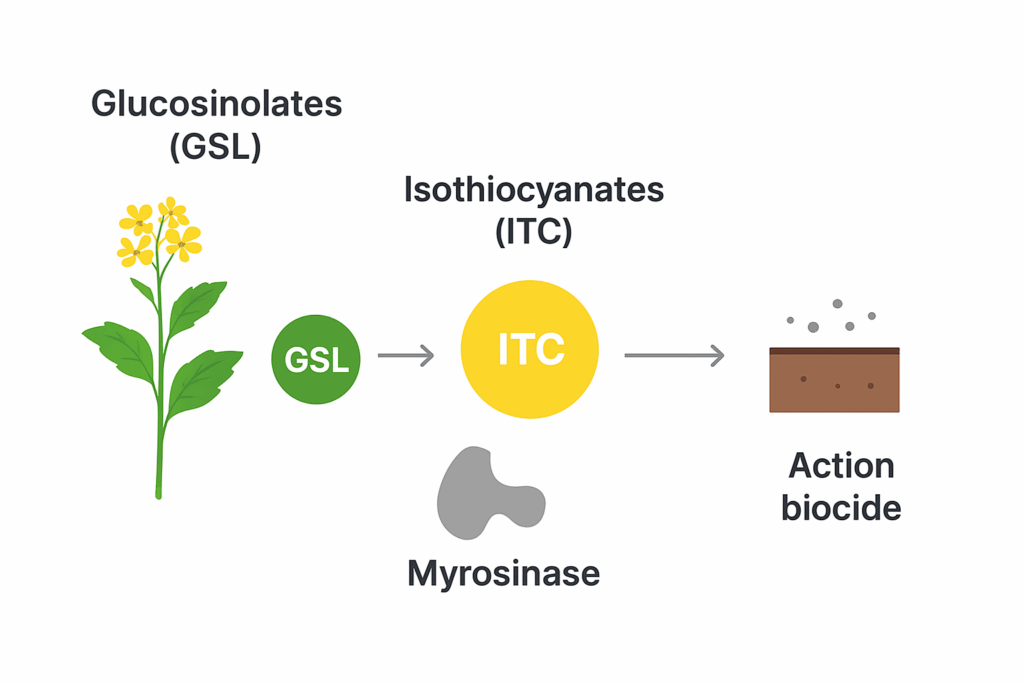

ITC est l’abréviation de isothiocyanates.

Ce sont des composés chimiques très réactifs produits lorsque les glucosinolates, présents naturellement dans les tissus de la moutarde, sont hydrolysés par l’enzyme myrosinase au moment de l’incorporation de la plante broyée dans le sol.

Ces isothiocyanates ont plusieurs rôles essentiels :

- Action biocide : ils sont toxiques pour de nombreux pathogènes du sol, notamment les nématodes, certains champignons et bactéries phytopathogènes.

- Réduction de pression parasitaire : en diminuant la population de nématodes ou de microbes nuisibles, ils protègent la culture suivante.

- Effet transitoire : ils se dégradent rapidement dans le sol, d’où la nécessité de respecter la période d’attente avant de planter une nouvelle culture pour éviter la phytotoxicité.

En résumé, les ITC sont les molécules actives “biofumigantes” qui font de la moutarde brune un outil efficace pour assainir le sol et améliorer la santé des cultures suivantes.

GSL est l’abréviation de glucosinolates.

Les glucosinolates sont des composés soufrés naturellement présents dans les tissus des plantes de la famille des Brassicacées (moutarde, radis, navet, chou…). Ce sont des précurseurs chimiques essentiels dans le processus de biofumigation.

Le rôle des glucosinolates est le suivant :

- Précurseurs des ITC (isothiocyanates) : lorsqu’ils sont hydrolysés par l’enzyme myrosinase (présente dans les tissus végétaux ou activée au moment du broyage/incorporation), ils se transforment en isothiocyanates, qui sont les molécules réellement actives contre les nématodes et pathogènes du sol.

- Défense naturelle de la plante : dans la plante vivante, les glucosinolates protègent contre les herbivores et certains microbes.

- Facteur clé de la biofumigation : la concentration et le type de glucosinolates déterminent l’intensité et le spectre de l’effet biocide. Certaines variétés de moutarde brune ont des profils GSL plus élevés, ce qui les rend plus efficaces pour la biofumigation.

En résumé : GSL = glucosinolates, les composés de départ, et ITC = isothiocyanates, les composés actifs libérés dans le sol après hydrolyse.

La myrosinase est une enzyme clé dans le processus de biofumigation et de défense des plantes Brassicacées.

Voici ce qu’il faut savoir :

- Rôle principal : La myrosinase catalyse l’hydrolyse des glucosinolates (GSL) présents dans les tissus de la plante pour produire des isothiocyanates (ITC), qui sont les composés bioactifs responsables de l’effet biocide contre les nématodes, champignons et certains pathogènes du sol.

- Mode d’action : Dans la plante intacte, les glucosinolates et la myrosinase sont stockés séparément dans différents compartiments cellulaires. Lorsque la plante est broyée, coupée ou endommagée, ces deux composants entrent en contact, déclenchant la réaction enzymatique qui transforme les GSL en ITC.

- Importance dans la biofumigation : La présence et l’activité de la myrosinase déterminent l’efficacité de la production d’isothiocyanates dans le sol. Si la plante est trop sèche ou vieillie, l’enzyme peut perdre son activité, réduisant l’effet biofumigant.

- Facteurs influençant son action : La température, l’humidité et le pH du sol jouent un rôle important pour que la myrosinase fonctionne correctement lors de l’incorporation.

En résumé, la myrosinase est l’enzyme déclencheuse qui transforme les glucosinolates en molécules bioactives (ITC), faisant de la moutarde brune un outil efficace pour la biofumigation.

1️ Choix de la variété et période de semis

Le choix de la variété de moutarde destinée à la biofumigation constitue l’étape primordiale sur laquelle repose l’efficacité globale de cette pratique agronomique, car il conditionne non seulement la quantité et la qualité des composés bioactifs libérés lors de l’incorporation au sol, mais également la vitesse de croissance, l’adaptabilité aux conditions climatiques et la compatibilité avec le calendrier de la culture suivante. Parmi les différentes espèces de moutarde, la moutarde brune, Brassica juncea, est généralement privilégiée pour ses caractéristiques phytosanitaires spécifiques, en particulier sa richesse en glucosinolates, qui sont des précurseurs chimiques essentiels dans le processus de biofumigation. Ces composés, lors de l’hydrolyse catalysée par l’enzyme myrosinase au moment de l’incorporation dans le sol, se transforment en isothiocyanates, substances reconnues pour leur forte action biocide contre un large spectre d’organismes du sol, incluant notamment les nématodes phytopathogènes et certaines populations fongiques. La teneur en glucosinolates varie fortement selon la variété et les conditions de culture, de sorte que la sélection d’une souche présentant un profil élevé en composés actifs, stable et prévisible, devient un facteur déterminant de réussite, car elle conditionne directement l’intensité et la durée de l’effet biofumigant.

La période de semis, quant à elle, doit être choisie de manière à optimiser la croissance végétative tout en garantissant que la moutarde atteigne le stade physiologique adéquat, généralement la pré-floraison, moment où la concentration de glucosinolates dans les tissus est maximale. Semer trop tôt ou trop tard peut compromettre l’efficacité du processus : un semis précoce peut entraîner un dépassement du stade optimal avec une floraison avancée au moment de la destruction, ce qui réduit considérablement le contenu en composés bioactifs, alors qu’un semis tardif peut limiter le développement de la biomasse et ne pas permettre à la plante de produire suffisamment de glucosinolates avant les contraintes climatiques ou les premières gelées. Le calendrier de semis doit donc s’articuler autour de la durée nécessaire au développement végétatif, en tenant compte de la température, de la disponibilité en lumière et de l’humidité du sol, car ces facteurs influencent la vitesse de croissance, la densité foliaire et la profondeur racinaire, toutes directement liées à l’efficacité de la biofumigation. La sélection de la variété et du moment de semis se fait donc en considérant simultanément la composition chimique de la plante, son cycle de développement, sa capacité à produire une biomasse dense et vigoureuse dans le laps de temps disponible, ainsi que la nécessité de coordonner cette production avec le calendrier de la culture suivante, afin de maximiser la restitution de l’azote et l’effet protecteur contre les pathogènes sans compromettre la sécurité ou la fertilité du sol.

En somme, la réussite de la biofumigation repose sur un équilibre complexe entre le choix d’une variété de moutarde présentant un profil chimique favorable et la détermination d’une période de semis permettant d’atteindre le stade de pré-floraison au moment optimal d’incorporation, de manière à conjuguer production de biomasse, concentration maximale en glucosinolates et adéquation avec la rotation culturale. Tout écart par rapport à ces paramètres peut réduire sensiblement l’efficacité de la technique et limiter l’effet recherché sur les nématodes et autres pathogènes du sol, soulignant l’importance d’une planification rigoureuse et d’une compréhension approfondie des interactions entre la physiologie de la plante, les conditions environnementales et le calendrier agricole global.

2️ Préparation du sol

La préparation du sol constitue une étape fondamentale dans la mise en œuvre d’une biofumigation efficace à la moutarde brune, car elle influence de manière directe l’intensité et la répartition des composés bioactifs libérés, ainsi que la dynamique des populations pathogènes ciblées. Un sol correctement préparé assure non seulement un bon enracinement et un développement végétatif optimal de la moutarde, mais il conditionne également la pénétration et l’homogénéité des isothiocyanates dans le profil du sol au moment de l’incorporation. La première considération est la structuration mécanique du sol, qui doit être suffisamment ameublie pour permettre une croissance racinaire dense et profonde, favorisant ainsi l’absorption des nutriments et de l’eau par la plante, mais sans perturber excessivement l’écosystème microbien bénéfique qui participe à la minéralisation et à la dégradation des glucosinolates. Une légère préparation mécanique, par le biais d’un labour superficiel ou d’un griffage fin, permet d’éliminer les résidus végétaux accumulés lors des cultures précédentes tout en créant une structure friable et aérée, propice à l’infiltration de l’eau et à la diffusion homogène des composés bioactifs lors du broyage et de l’enfouissement de la moutarde.

Outre la structuration, la gestion de l’humidité du sol constitue un paramètre critique. Un sol trop sec limitera la croissance et la production de biomasse de la moutarde, réduisant ainsi la quantité totale de glucosinolates accumulés dans les tissus, tandis qu’un excès d’eau peut provoquer des conditions anaérobies qui compromettent l’activité enzymatique de la myrosinase lors de l’incorporation et favorisent le lessivage des composés actifs. Il est donc indispensable de maintenir une humidité optimale, suffisante pour soutenir une croissance vigoureuse, tout en évitant les saturations qui nuiraient à l’efficacité du processus biochimique et à la structuration du sol. Cette humidité doit également être envisagée en relation avec la période climatique et les prévisions de pluie, afin de garantir que la moutarde puisse atteindre son stade pré-floraison avec un développement foliaire et racinaire maximal avant l’incorporation.

Un autre aspect essentiel réside dans la gestion des populations pathogènes et des résidus de cultures précédentes, car certaines maladies ou infestations peuvent persister dans les débris végétaux et compromettre le développement de la moutarde ou réduire l’efficacité de la biofumigation. L’élimination ou la fragmentation des résidus de culture, associée à un griffage fin, permet de limiter les niches écologiques favorables aux organismes nuisibles et d’améliorer l’homogénéité de l’incorporation lors du broyage. Cela contribue également à une meilleure diffusion des isothiocyanates dans le sol, car un profil de sol uniformément ameubli facilite le contact des composés biocides avec les zones racinaires et les poches occupées par les nématodes ou les champignons phytopathogènes.

Enfin, la préparation du sol doit intégrer la réflexion sur la rotation culturale et la planification des cultures suivantes, afin que la moutarde brune soit semée dans un sol capable de soutenir sa croissance tout en permettant une incorporation efficace et une restitution de l’azote et des composés bioactifs à la culture ultérieure. Cette étape de préparation ne se limite donc pas à des considérations mécaniques ou hydriques, mais constitue une approche holistique combinant la structuration, l’humidité, le contrôle des résidus pathogènes et la planification agronomique, qui conditionne l’ensemble du succès du protocole de biofumigation.

3️ Semis

Le semis de la moutarde brune constitue un moment déterminant dans l’ensemble du protocole de biofumigation, car c’est à cette étape que se fixe la densité végétative, la répartition spatiale et la capacité ultérieure de la plante à produire une biomasse suffisamment riche en glucosinolates pour atteindre un effet biofumigant optimal. La réussite de cette étape repose sur une compréhension fine des interactions entre la densité de semis, la profondeur d’implantation et les conditions environnementales, qui influencent directement la vigueur initiale de la plante, la vitesse de couverture du sol et le développement foliaire et racinaire. La densité de semis doit être suffisamment élevée pour permettre une couverture rapide du sol, ce qui favorise non seulement la production de biomasse, mais également la suppression de l’émergence de mauvaises herbes et la création d’un microclimat favorable au développement de la moutarde, tout en garantissant une homogénéité dans la libération des composés bioactifs lors de l’incorporation. Semer trop clair entraînerait des lacunes dans le couvert végétal, réduisant la quantité totale de glucosinolates disponibles et augmentant le risque de développement des adventices, tandis qu’un semis excessivement dense pourrait provoquer une compétition intraspécifique pour l’eau et les nutriments, limitant le développement optimal des parties aériennes et réduisant l’efficacité biofumigante globale.

La profondeur de semis constitue également un paramètre critique, car elle influence la capacité de germination et l’émergence uniforme des plantules. Un semis trop profond ralentit l’émergence et peut compromettre le développement initial des racines, limitant la croissance et la production de biomasse, tandis qu’un semis trop superficiel expose les graines aux aléas climatiques, à la dessiccation et à l’activité des oiseaux ou des insectes. L’équilibre doit donc être trouvé pour garantir une germination rapide et uniforme, un enracinement solide et un développement foliaire dense, qui sont tous des facteurs déterminants pour maximiser la production de glucosinolates et la couverture du sol, deux éléments essentiels à la réussite de la biofumigation.

Les conditions environnementales lors du semis sont également déterminantes pour le succès de l’implantation. La température du sol, sa teneur en humidité et l’exposition lumineuse influencent la vitesse de germination et la vigueur initiale des plantules, conditions sans lesquelles la moutarde ne pourrait atteindre le stade pré-floraison dans les délais requis pour une incorporation efficace. L’humidité doit être suffisante pour soutenir la germination et le développement initial, mais sans excès, afin de prévenir l’asphyxie racinaire et le développement de maladies fongiques, tandis que la température doit se situer dans une plage favorable à la croissance rapide afin de garantir l’atteinte du stade physiologique optimal avant les contraintes climatiques de la fin de saison.

Enfin, l’étape du semis doit être pensée en coordination avec l’ensemble du calendrier agronomique et la culture suivante, car elle conditionne la réussite du protocole complet de biofumigation. La densité, la profondeur et le moment du semis doivent être ajustés pour que la moutarde atteigne son stade pré-floraison au moment opportun de destruction, permettant une libération maximale d’isothiocyanates et garantissant que le sol puisse ensuite reposer et se préparer à accueillir la culture suivante sans risque de phytotoxicité. L’ensemble de ces facteurs rend l’étape du semis critique, car elle établit les bases physiologiques, chimiques et agronomiques sur lesquelles reposera la totalité de l’efficacité biofumigante de la moutarde brune.

4️ Croissance

La phase de croissance de la moutarde brune constitue un moment central dans l’ensemble du protocole de biofumigation, car c’est durant cette période que la plante accumule à la fois la biomasse aérienne et racinaire, éléments essentiels à l’efficacité biologique du traitement, et qu’elle développe les composés chimiques spécifiques, notamment les glucosinolates, qui seront transformés ultérieurement en isothiocyanates au moment de l’incorporation dans le sol. Le développement végétatif doit être optimal, ce qui implique que les plantules, une fois levées et établies, bénéficient d’un apport suffisant en lumière, en eau et en nutriments, ainsi que de conditions climatiques favorables, car tout stress physiologique, qu’il soit hydrique, thermique ou nutritionnel, peut réduire la production de glucosinolates et limiter la croissance foliaire et racinaire, compromettant ainsi la densité de couverture du sol et la quantité de matière active disponible pour le processus biofumigant. La croissance doit être suivie attentivement pour s’assurer que la plante atteigne le stade physiologique de pré-floraison, moment où la concentration en glucosinolates est maximale et où la biomasse aérienne et racinaire est suffisante pour générer un effet chimique homogène et efficace dans le sol.

Durant cette phase, l’enracinement joue un rôle tout aussi déterminant que le développement aérien. Des racines vigoureuses et bien ramifiées permettent non seulement une meilleure absorption de l’eau et des nutriments, favorisant ainsi la croissance des parties aériennes, mais elles contribuent également à la pénétration et à la structuration du sol, créant des canaux naturels qui faciliteront la diffusion des isothiocyanates dans les différents horizons lors de l’incorporation. Parallèlement, le couvert foliaire dense réduit l’évaporation du sol, régule la température de surface et limite la compétition avec les adventices, créant un microclimat favorable au maintien de l’humidité et à la continuité de la synthèse des glucosinolates. La surveillance attentive de la croissance est donc indispensable, car un retard dans le développement ou un manque de vigueur pourrait compromettre le stade optimal de pré-floraison et réduire l’efficacité globale du traitement biofumigant.

Il est également essentiel de considérer les interactions avec les facteurs environnementaux et agronomiques pendant la croissance. La disponibilité en nutriments, en particulier l’azote, influence directement la production de biomasse et la synthèse des composés secondaires, alors que la température et l’humidité influencent le métabolisme enzymatique et la stabilité des glucosinolates. Une attention particulière doit être portée à la gestion de l’irrigation et à la protection contre les stress abiotiques ou biotiques, car tout déséquilibre peut modifier la physiologie de la plante et compromettre la quantité totale de glucosinolates et leur transformation en isothiocyanates efficaces.

Enfin, la phase de croissance représente la période où se définissent toutes les conditions préalables à l’incorporation et à la biofumigation. Une croissance uniforme, vigoureuse et dense assure une homogénéité dans la distribution des composés chimiques et une efficacité maximale contre les nématodes et autres pathogènes du sol. Cette étape ne doit donc pas être considérée comme passive, mais comme une phase active et déterminante, qui conditionne l’ensemble de la réussite du protocole de biofumigation et influence directement la santé et la productivité de la culture suivante. La maîtrise fine de cette période, par l’adaptation de la fertilisation, de l’irrigation et de la gestion du couvert végétal, constitue un levier essentiel pour garantir l’efficacité et la fiabilité de la biofumigation avec la moutarde brune.

5️ Destruction et incorporation

La phase de destruction et d’incorporation de la moutarde brune constitue le moment critique du protocole de biofumigation, car c’est au cours de cette étape que les mécanismes chimiques et biologiques préparés lors de la croissance de la plante se concrétisent dans le sol, permettant de libérer les isothiocyanates issus de la dégradation des glucosinolates et de maximiser l’effet biocide contre les nématodes, les champignons et autres pathogènes du sol. La réussite de cette étape dépend à la fois de la précision technique et du timing, car la concentration en glucosinolates est maximale au stade de pré-floraison, juste avant l’apparition des fleurs, et diminue rapidement si la plante est laissée à fleurir. Il est donc indispensable d’anticiper le moment de destruction en fonction du stade physiologique, de manière à s’assurer que l’ensemble de la biomasse incorporée contient la plus grande quantité possible de composés bioactifs, garantissant ainsi une libération suffisante d’isothiocyanates dans le sol.

La finesse de broyage constitue un paramètre déterminant, car elle augmente la surface cellulaire exposée à l’enzyme myrosinase, favorisant l’hydrolyse rapide des glucosinolates en isothiocyanates. Un broyage grossier, même effectué au moment optimal, réduit l’efficacité chimique en limitant le contact entre les enzymes et les substrats, et donc la production de composés actifs. La méthodologie doit donc privilégier un broyage fin et homogène, capable de fragmenter la biomasse tout en conservant la teneur en eau nécessaire pour maintenir l’activité enzymatique. Cette opération doit être réalisée avec soin pour éviter les pertes de matières volatiles, qui peuvent se produire si la biomasse broyée reste exposée trop longtemps à l’air avant incorporation.

L’incorporation immédiate dans le sol, idéalement dans les vingt à trente minutes suivant le broyage, est une condition essentielle pour maximiser l’efficacité de la biofumigation. Elle permet aux isothiocyanates produits d’être rapidement dispersés dans le profil du sol et de pénétrer dans les zones occupées par les nématodes et les champignons phytopathogènes. L’homogénéité de l’incorporation est cruciale : un sol irrégulier ou partiellement ameubli limitera la diffusion des composés actifs et réduira l’effet biofumigant global. Dans cette optique, une légère irrigation après incorporation peut favoriser la dispersion des isothiocyanates et maintenir une humidité optimale pour l’activité chimique et microbienne, tout en limitant la volatilisation des composés.

Il est également important de considérer les interactions entre la biomasse incorporée et le sol. Une incorporation trop superficielle peut entraîner une volatilisation excessive des isothiocyanates, tandis qu’une incorporation trop profonde pourrait réduire la concentration dans les horizons superficiels où les pathogènes ciblés sont majoritairement présents. La maîtrise de la profondeur et de l’homogénéité de l’incorporation est donc essentielle pour garantir que l’effet biocide soit maximal et uniformément distribué dans le volume de sol concerné.

Enfin, la phase de destruction et d’incorporation représente le point culminant du protocole de biofumigation. Toutes les étapes précédentes – choix de la variété, préparation du sol, semis et croissance – convergent vers cette opération, qui conditionne la libération effective des isothiocyanates et, par conséquent, l’efficacité du traitement contre les nématodes et autres pathogènes. La précision dans le timing, la finesse du broyage, l’uniformité de l’incorporation et le contrôle de l’humidité sont autant de facteurs qui déterminent si la biofumigation atteindra son potentiel maximum ou si l’efficacité sera compromise, soulignant l’importance d’une planification rigoureuse et d’une exécution technique soignée à ce stade du protocole.

6️ Attente avant culture suivante

La période d’attente après la destruction et l’incorporation de la moutarde brune représente une étape cruciale dans la réussite du protocole de biofumigation, car elle permet au sol de stabiliser les composés bioactifs, d’amorcer les processus de minéralisation de la biomasse végétale et de revenir à des conditions propices à la croissance de la culture suivante sans risque de phytotoxicité. Cette phase n’est pas simplement passive ; elle constitue un intervalle physiologique et chimique au cours duquel se déroulent des transformations complexes. Les glucosinolates hydrolysés ont produit des isothiocyanates, substances volatiles et réactives, dont la toxicité pour les pathogènes et les nématodes est maximale immédiatement après incorporation. Cependant, ces mêmes composés peuvent également avoir des effets inhibiteurs sur les graines ou plantules de la culture suivante si elles sont semées trop tôt. Il est donc indispensable d’attendre que les isothiocyanates se dégradent naturellement dans le sol, un processus influencé par la température, l’humidité, la texture du sol et la matière organique présente, pour que le sol redevienne biologiquement stable et chimiquement équilibré.

Parallèlement, la matière végétale incorporée, riche en glucosinolates et en azote organique, commence à se décomposer par l’action combinée des micro-organismes du sol et des conditions environnementales. La minéralisation progressive de cette biomasse permet la libération contrôlée d’azote et d’autres nutriments essentiels, transformant ce qui était initialement une matière organique complexe en une source assimilable par les plantes. Cette libération graduelle est déterminante pour assurer une nutrition optimale de la culture suivante, car elle fournit une disponibilité en nutriments adaptée aux besoins de la jeune plante, tout en évitant les risques d’excès pouvant provoquer des accumulations toxiques ou des déséquilibres physiologiques. La durée de cette période d’attente dépend des conditions climatiques et du type de sol, mais elle est généralement comprise entre trois et quatre semaines minimum après incorporation, suffisamment longue pour permettre la disparition de la phytotoxicité et le rééquilibrage de la vie microbienne.

La gestion attentive de cette période d’attente inclut également la surveillance de l’humidité et de l’activité microbienne du sol. Un sol trop sec peut ralentir la dégradation des composés et limiter la restitution des nutriments, tandis qu’un sol trop humide peut favoriser une minéralisation trop rapide ou un lessivage des produits solubles. La pratique optimale consiste donc à maintenir des conditions favorables à la stabilité chimique et à l’activité microbienne équilibrée, permettant ainsi au sol de retrouver sa fonctionnalité complète et de préparer la culture suivante dans des conditions idéales.

Enfin, cette phase d’attente doit être envisagée dans le cadre de la planification globale de la rotation culturale. La coordination entre le calendrier de biofumigation et le semis ou la plantation de la culture suivante est déterminante pour maximiser l’efficacité phytosanitaire tout en tirant pleinement parti de l’apport en matière organique et en azote. Un respect strict de la période d’attente garantit que les effets biocides ont été optimisés, que la toxicité résiduelle a disparu, et que la culture suivante bénéficiera d’un sol fertile, structuré et assaini, assurant ainsi un compromis parfait entre protection phytosanitaire et nutrition optimale. Cette étape souligne l’importance d’une gestion intégrée, combinant chimie du sol, microbiologie et agronomie, afin de transformer l’interculture en un levier efficace de production durable et de santé des cultures.

7️ Cultures suivantes idéales

La sélection des cultures suivantes après une biofumigation à la moutarde brune constitue un élément stratégique déterminant, car elle conditionne l’exploitation maximale des bénéfices phytosanitaires et agronomiques obtenus grâce à l’incorporation des composés bioactifs et à la restitution de la biomasse décomposée. Cette phase doit être envisagée non seulement sous l’angle de la nutrition et de la fertilité du sol, mais également en termes de compatibilité biologique et agronomique avec les effets résiduels de la biofumigation. Les cultures suivantes idéales sont celles qui bénéficient simultanément de l’assainissement du sol et de l’apport progressif en azote et autres nutriments issus de la matière organique de la moutarde, tout en étant suffisamment sensibles aux pathogènes ciblés pour que la réduction de la pression parasitaire par la biofumigation produise un effet tangible sur leur croissance et leur rendement.

Les cultures les plus appropriées incluent notamment celles qui sont sensibles aux nématodes, aux champignons du sol et aux pathogènes telluriques, car elles sont directement bénéficiaires de l’effet biocide produit par la transformation des glucosinolates en isothiocyanates. La plantation de carottes, de salades, d’épinards ou de cucurbitacées après la période d’attente permet de profiter pleinement de l’assainissement du sol, réduisant significativement le risque d’attaques par Meloidogyne spp. ou Fusarium spp., tout en tirant parti de la disponibilité progressive de l’azote organique, favorisant un développement rapide et homogène des jeunes plantules. L’implantation de cultures légumières telles que la tomate, l’aubergine ou le poivron, notamment sous serre ou en tunnels, bénéficie également de manière remarquable de cette pratique, car la réduction de la pression pathogène dans le sol combinée à une fertilisation organique naturelle favorise la vigueur initiale, la résistance aux stress biotiques et la régularité des rendements.

Il est en revanche déconseillé de planter immédiatement des crucifères après la moutarde brune, car elles partagent de nombreux pathogènes spécifiques et pourraient être affectées par la présence résiduelle de composés bioactifs ou par la continuité de maladies spécifiques à cette famille. La rotation avec des espèces d’autres familles botaniques permet de tirer pleinement profit de l’effet de la biofumigation, tout en limitant la propagation de maladies et en contribuant à la diversité agronomique, un facteur reconnu pour la résilience et la santé globale du système de culture.

Enfin, le choix des cultures suivantes doit également prendre en compte la planification saisonnière et les contraintes climatiques, afin d’assurer que les espèces implantées bénéficient d’un sol préparé et fertile au moment optimal de leur croissance. En intégrant ces considérations, le maraîcher ou l’agriculteur peut maximiser la synergie entre le protocole de biofumigation et la production agricole, en transformant une interculture en un levier efficace de santé des sols et de productivité durable. Cette approche permet non seulement d’améliorer la qualité et le rendement des cultures suivantes, mais également de renforcer la structuration et la fertilité du sol à long terme, soulignant l’importance d’une gestion planifiée et intégrée des rotations culturales dans le cadre d’une agriculture durable et résiliente.

Astuces pour maximiser l’efficacité

La maximisation de l’efficacité d’un protocole de biofumigation à la moutarde brune repose sur la maîtrise fine de plusieurs leviers agronomiques et physiologiques, dont l’interaction avec le sol, la plante et le climat conditionne directement l’intensité de l’effet biocide et la restitution de la fertilité. L’un des aspects essentiels réside dans la densité de semis et l’homogénéité de la couverture végétale, car une implantation suffisamment dense permet d’atteindre une biomasse maximale, favorisant la synthèse de glucosinolates et créant un microclimat optimal pour la croissance uniforme des plantules. Cette couverture dense, en réduisant la compétition avec les adventices et en limitant l’exposition du sol aux variations thermiques et hydriques, contribue indirectement à renforcer la production de composés bioactifs et à optimiser leur diffusion lors de l’incorporation. Par conséquent, la planification du semis doit être réalisée en tenant compte non seulement de la surface cultivée mais également des potentialités de croissance propres à la variété choisie et aux conditions environnementales locales, afin de garantir que chaque parcelle atteigne un développement homogène et vigoureux.

La finesse du broyage et la rapidité de l’incorporation constituent un deuxième levier fondamental. Un broyage minutieux permet d’augmenter considérablement la surface de contact entre les tissus végétaux et l’enzyme myrosinase, facilitant la transformation des glucosinolates en isothiocyanates et optimisant ainsi l’effet biocide. L’incorporation immédiate dans le sol après broyage limite les pertes volatiles et garantit que les composés actifs pénètrent uniformément dans le profil du sol, atteignant ainsi les zones occupées par les nématodes et les pathogènes telluriques. Toute négligence dans le timing ou dans la finesse de l’opération peut réduire de manière significative la quantité d’isothiocyanates actifs disponibles et compromettre l’efficacité globale de la biofumigation.

La gestion de l’humidité du sol après incorporation représente également un paramètre crucial. Un sol légèrement humidifié permet de piéger les isothiocyanates et d’améliorer leur diffusion dans les horizons superficiels et moyens, tout en favorisant l’activité enzymatique et microbienne qui contribue à la dégradation contrôlée de la biomasse. À l’inverse, un excès d’eau ou une sécheresse prolongée peut limiter la mobilité des composés ou accélérer leur dégradation par volatilisation, réduisant ainsi la durée et l’intensité de l’effet biofumigant. La surveillance et l’ajustement précis de l’humidité pendant cette période assurent donc que les conditions physico-chimiques du sol restent optimales pour la biofumigation.

Un dernier levier réside dans l’intégration de cette technique dans une approche globale de rotation et de gestion culturale. Associer la moutarde brune à des cultures de couverture ou à des intercultures rapides peut permettre de maintenir la structure et la fertilité du sol entre la destruction et la plantation suivante, tout en limitant le lessivage ou l’exposition des composés bioactifs. De plus, la planification précise du calendrier des cultures garantit que l’effet biocide de la moutarde est exploité de manière optimale, tout en assurant que la culture suivante puisse bénéficier d’un sol assaini, fertile et prêt à soutenir une croissance vigoureuse.

Ainsi, la combinaison de ces leviers – densité et homogénéité de la couverture, finesse du broyage et rapidité d’incorporation, gestion de l’humidité du sol, et intégration dans la rotation culturale – constitue l’ensemble des astuces permettant de maximiser l’efficacité d’un protocole de biofumigation à la moutarde brune, transformant une interculture en un outil puissant de santé des sols et de productivité agricole durable, tout en garantissant la synergie entre aspects chimiques, biologiques et agronomiques du processus.

Conclusion

La biofumigation à la moutarde brune n’est pas simplement une technique agronomique parmi d’autres, mais une véritable stratégie intégrée qui illustre la puissance de la symbiose entre la plante, le sol et la gestion raisonnée des cultures. En orchestrant chaque étape avec précision, depuis le choix de la variété et le semis jusqu’à la destruction et la préparation du sol pour la culture suivante, l’agriculteur transforme une interculture en un levier puissant de santé des sols, de réduction des pathogènes et de fertilité naturelle. Cette approche dépasse la simple lutte contre les nématodes ou les maladies : elle incarne un mode de production durable, où chaque décision contribue à renforcer la résilience du sol, à nourrir les cultures futures et à créer un équilibre harmonieux entre rendement et respect de l’écosystème.

Adopter la biofumigation, c’est reconnaître que le sol n’est pas un simple support, mais un partenaire vivant, capable de se régénérer et de protéger la plante lorsque l’on sait en comprendre les rythmes et les besoins. C’est également accepter que l’agriculture moderne puisse conjuguer science, observation attentive et pratiques naturelles pour générer un cercle vertueux où productivité et durabilité s’alimentent mutuellement. Chaque semis, chaque incorporation et chaque rotation culturale devient ainsi une opportunité de renforcer la vitalité du sol, d’optimiser les cultures et de préparer un avenir où l’agriculture n’est plus seulement un acte technique, mais un engagement intelligent et respectueux envers la terre qui nous nourrit.

En fin de compte, la biofumigation à la moutarde brune illustre magnifiquement que la connaissance approfondie, la planification rigoureuse et le respect du vivant peuvent transformer des gestes simples en leviers puissants pour un système agricole durable, productif et résilient, où chaque culture suivante bénéficie de l’énergie et de la santé que la précédente a su restituer au sol.

© 2025 Maraichage Technique