Introduction : Le maraîchage biologique, une transition professionnelle et écologique

L’attrait pour le maraîchage biologique s’est considérablement accru en France, attirant un nombre croissant d’individus, souvent issus de reconversions professionnelles. Ce regain d’intérêt s’inscrit dans une dynamique plus large, motivée par une prise de conscience collective des enjeux écologiques et une demande du consommateur de plus en plus forte pour des produits locaux, frais et de haute qualité. Loin de se limiter à la simple culture de fruits et de légumes, le métier de maraîcher est aujourd’hui une profession complexe et exigeante, qui nécessite la maîtrise de compétences techniques, agronomiques, mais aussi commerciales, organisationnelles et managériales. Le futur maraîcher doit se positionner comme un véritable entrepreneur, capable de gérer un budget, d’anticiper les investissements et de naviguer avec les incertitudes climatiques.

L’objectif de ce rapport est de fournir une feuille de route détaillée et nuancée pour accompagner les porteurs de projet dans leur démarche. Il ne s’agit pas d’un simple inventaire des étapes, mais d’une analyse stratégique des fondations, des leviers de financement, des défis techniques et des opportunités commerciales. Ce guide explore les implications de chaque choix, de l’auto-évaluation initiale à l’intégration dans des réseaux professionnels, afin de maximiser les chances de viabilité et de pérennité du projet.

Partie 1 : Les fondations du projet : de l’analyse personnelle à l’élaboration du business plan

1.1. L’auto-évaluation : plus qu’une passion, un métier exigeant

Avant toute démarche formelle, une évaluation introspective et rigoureuse s’impose. Le métier de maraîcher, bien que gratifiant, est d’une grande exigence. Il requiert un investissement personnel considérable, une excellente condition physique et une résilience face aux aléas.2 Au-delà de l’amour de la terre, le maraîcher doit être un gestionnaire, capable de planifier sa production, d’organiser son travail et de maîtriser des techniques variées, du désherbage à la rotation des cultures.1

Ces compétences ne sont pas innées. Le métier exige de savoir produire en quantité et en qualité, de communiquer efficacement pour vendre ses produits, et d’organiser la logistique pour planifier les productions. Si le projet implique le recrutement de personnel, des compétences managériales sont également indispensables.2

Bien souvent, le porteur de projet est essentiellement motivé par le côté technique de la production mais il est capital d’avoir conscience que le volet commercialisation capte une grande partie du temps de travail et nécessite des savoirs-êtres et des compétences spécifiques. Il compte à part égale avec la culture des légumes proprement dite dans la réussite du projet.

1.2. La formation : le BPREA comme levier d’accès et d’efficacité

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, la formation est un pilier central de la réussite d’un projet d’installation. Bien qu’il soit possible de devenir maraîcher sans diplôme, l’obtention du Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole (BPREA) est fortement recommandée.1 Ce diplôme de niveau IV offre un socle de connaissances en agronomie et en gestion d’entreprise, essentielles pour piloter un système d’exploitation cohérent et durable.5

Le BPREA est disponible sous plusieurs formats, incluant la formation en présentiel, à distance ou en alternance, et peut être adapté en fonction du parcours du candidat.6 Son contenu couvre des domaines aussi variés que les techniques de production maraîchère, l’organisation du travail, la gestion économique et administrative, et la commercialisation des produits.5 Des modules spécifiques peuvent être choisis pour affiner les compétences, comme la transformation des produits ou la construction de bâtiments écologiques.6

L’importance de la formation va bien au-delà de l’acquisition de compétences techniques. Elle constitue un prérequis légal et financier qui conditionne l’accès à l’ensemble du système de soutien à l’installation. La détention d’un BPREA, ou d’un diplôme de niveau équivalent, confère la Capacité Professionnelle Agricole (CPA).2 Sans cette capacité, un porteur de projet ne peut pas prétendre aux aides publiques à l’installation, telles que la Dotation Jeune Agriculteur (DJA).2 De plus, elle est nécessaire pour obtenir une autorisation d’exploiter des terres auprès de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), rendant l’installation légale impossible.2 La formation n’est donc pas une simple étape éducative, mais un levier stratégique qui déclenche l’accès aux dispositifs de soutien, réduisant de manière significative le risque financier du projet.

Outre l’aspect purement administratif et économique, les formations sont l’occasion de se faire un réseau, de rencontrer d’autres porteurs de projets et de confronter les différents projets avec ses propres objectifs. De plus, les formations permettent de réaliser des stages chez des maraîchers déjà installés. Cet aspect n’est pas à négliger car la pratique concrète du métier de maraîcher chez un professionnel en exercice permet de se rendre compte de la réalité du métier. De plus, les stages sont réellement formateurs, techniquement mais aussi humainement : ils permettent de mieux définir son projet.

1.3. L’élaboration du plan d’affaires : la feuille de route stratégique

Le business plan est le document central de tout projet d’installation. Il formalise le projet et sert de support à toutes les demandes de financement et d’autorisation. Ce document doit inclure une étude de marché, une stratégie de développement à court, moyen et long terme, un plan de financement détaillé et un prévisionnel de chiffre d’affaires.1

L’élaboration d’un budget prévisionnel n’est pas un simple exercice comptable, mais un outil d’analyse stratégique qui révèle la cohérence du projet. Les données montrent que le budget de départ d’un maraîcher varie considérablement en fonction du modèle d’exploitation choisi.10 Un projet en maraîchage bio diversifié démarrant de zéro peut coûter entre 70 000 et 100 000 €.12 Cependant, il est possible de démarrer avec un budget plus réduit (environ 10 000 € sans le foncier) en s’orientant vers un modèle bio-intensif manuel qui minimise les investissements en motorisation.13 Le travail réalisé pour élaborer le business plan permet de dimensionner concrètement, chiffre à l’appui, son projet. Ce travail révèle les incohérences et les écueils idéalistes que tout porteur de projet ne voit pas nécessairement car ils entrent en contradiction avec les rêves à l’origine de la motivation initiale à construire une ferme maraîchère.

Le dimensionnement du projet est donc un point capital dans l’élaboration du plan d’affaire. Qu’il s’agisse du budget initial pouvant aller de 10 k€ à 100 k€ ou du prévisionnel du chiffre d’affaire, il existe une grande diversité de modèles.

Cette variabilité confronte directement le futur entrepreneur à des choix structurants. Un modèle bio-intensif de petite taille (0,3 à 0,6 ha) peut générer une valeur produite annuelle de 45 K€ à 80 K€.11 En revanche, un modèle mécanisé, bien que nécessitant un investissement initial plus important en tracteur et équipements (plusieurs milliers de d’euros) 11, peut permettre d’exploiter des surfaces plus vastes (3 à 7 ha) et de viser des revenus supérieurs (jusqu’à 600 K€).11 Le plan d’affaires, en chiffrant ces options, oblige à arbitrer entre le niveau d’investissement, le volume de production, le temps de travail et le potentiel de revenu. Il permet d’évaluer la viabilité du projet avant même le premier semis et d’adapter sa stratégie pour minimiser les risques.

Partie 2 : Structuration juridique et financière

2.1. Le choix du statut juridique : protection du patrimoine et flexibilité de gestion

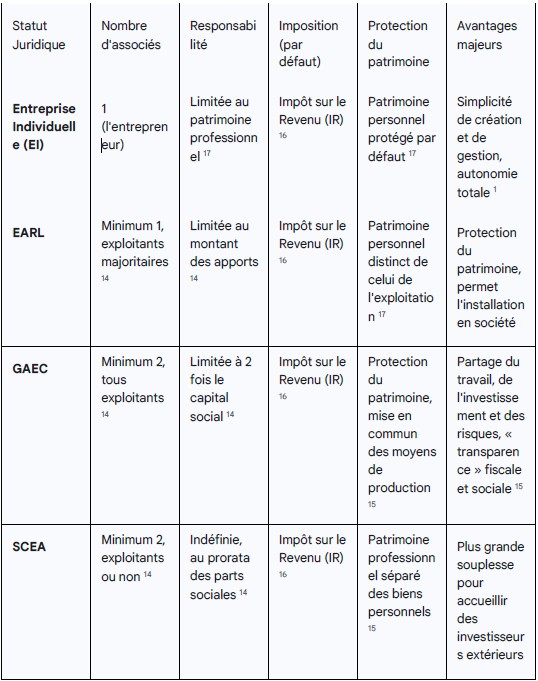

Le choix du statut juridique est une décision complexe qui nécessite une réflexion approfondie.14 Le secteur agricole dispose de plusieurs formes adaptées, qui se répartissent en deux grandes familles : l’entreprise individuelle et les sociétés. Les principales sociétés agricoles sont l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL), le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) et la Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA).14 Des sociétés commerciales comme la SARL ou la SAS peuvent également être envisagées, mais restent plus marginales.15

Historiquement, le choix d’une société comme l’EARL ou le GAEC était souvent motivé par la protection du patrimoine personnel de l’exploitant, car ces structures séparaient les biens professionnels des biens privés, limitant ainsi la responsabilité de l’agriculteur en cas de difficultés financières.14 Cependant, cette dichotomie a été significativement modifiée. Depuis une loi de 2022, l’entreprise individuelle (EI) bénéficie désormais par défaut d’une séparation légale entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.17 Cette évolution juridique offre une protection du patrimoine privé comparable à celle de l’EARL unipersonnelle, mais avec un formalisme de création et de gestion bien moindre. En conséquence, le statut d’EI est devenu une option particulièrement sécurisante et simplifiée pour l’installation d’un maraîcher en solo.

Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques de ces statuts pour aider à la prise de décision :

2.2. Financer son installation : maîtriser les différents leviers

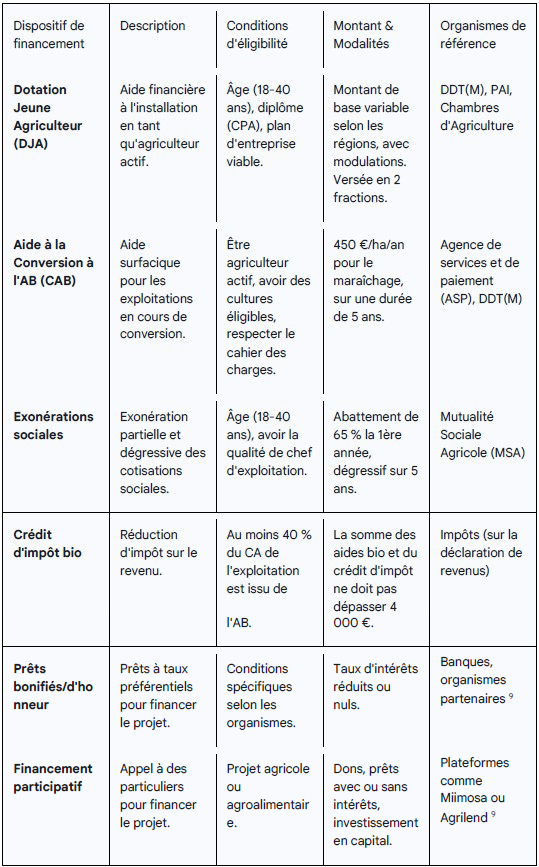

Les investissements initiaux pour créer une exploitation maraîchère de A à Z sont considérables.1 Ils incluent l’acquisition ou la location de terres, l’achat de matériel de culture (serres, tunnels, outils) et la mise en place d’un système d’irrigation.1 Pour un projet démarré de zéro, le budget peut varier de 70 000 à 100 000 €.12 Heureusement, de multiples dispositifs de financement sont disponibles.9

Les aides publiques, un pilier crucial :

- La Dotation Jeune Agriculteur (DJA) : Cette aide, financée par le FEADER et les Conseils départementaux, est un pilier pour l’installation.8 Pour en bénéficier, il faut avoir entre 18 et 40 ans, détenir la Capacité Professionnelle Agricole (CPA) et présenter un plan d’entreprise viable sur quatre ans.8 Le montant de base de la DJA peut être modulé en fonction de la valeur environnementale du projet, de l’importance des investissements ou de la création d’emplois.8

- Les aides surfaciques de la PAC : Dans le cadre de la nouvelle PAC 2023-2027, une aide à la conversion à l’agriculture biologique (CAB) est disponible pour les surfaces en conversion.18 D’une durée de cinq ans, cette aide est versée annuellement et son montant varie selon le type de culture. Pour les surfaces en maraîchage, le montant est de 450 €/ha/an.18 La demande se fait sur le site telePAC et nécessite une attestation d’engagement de l’organisme certificateur et la notification auprès de l’Agence Bio.19 La démarche administratif étant complexe et l’aide parfois minime, notamment pour les micro-ferme de moins d’1 hectare, beaucoup de jeunes installés renoncent à demander les aides PAC

- Les aides sociales et fiscales : Un nouvel installé peut bénéficier d’une exonération partielle et dégressive de ses cotisations sociales pendant les cinq premières années suivant son affiliation à la MSA.9 L’obtention de la DJA peut également donner droit à un abattement fiscal sur le bénéfice agricole, sous certaines conditions.9

- Les aides à l’investissement : PCAE, Pre’Ad, MAEC, il existe de nombreux dispositifs régionaux ciblés (résilience, environnement, haie, filière, projets collectif, diversification, etc.) avec une durée limitée dans le temps des dépôts de dossier. Ces appels à projet sont particulièrement intéressants pour l’investissement dans du matériels spécialisés ou des équipements (serre, irrigation, automatisation, etc.) neufs. Les Agences de l’Eau et la MSA subventionnent dans certains de leurs dispositifs des équipements pour réduire sa consommation d’eau pour le premier et pour réduire la pénibilité au travail pour le second.

Il est essentiel de distinguer les aides individuelles des aides collectives. Le Fonds Avenir Bio, par exemple, est un appel à projets qui vise principalement à soutenir la structuration des filières et les investissements collectifs, avec un budget minimum de 50 000 € sur trois ans.20 Ce dispositif, bien que pertinent pour des projets de plus grande ampleur ou des coopératives, n’est pas adapté à l’installation d’un maraîcher débutant s’installant seul. Comprendre cette distinction est crucial pour ne pas perdre de temps à solliciter des aides inadaptées, et pour se concentrer sur les dispositifs réellement pertinents pour un projet individuel, comme la DJA et les aides à l’investissement.

Le tableau suivant résume les principaux dispositifs de financement pour l’installation :

Partie 3 : Mise en œuvre technique : du foncier aux techniques agronomiques

3.1. Le foncier agricole : un enjeu majeur pour l’installation

L’accès au foncier est souvent le principal obstacle à l’installation.22 Le coût cumulé de la terre et des bâtiments peut avoisiner les 500 000 €.22 Les options pour y accéder sont multiples : achat, location (bail rural) ou reprise d’une ferme existante.1 Des baux ruraux sont conclus entre un propriétaire et un exploitant, et leur loyer peut dépendre de la qualité des sols et de la taille de la parcelle.24

Des organismes comme les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural (SAFER) et l’association Terre de Liens jouent un rôle essentiel pour faciliter l’accès à la terre.25 Les SAFER ont pour mission de dynamiser l’agriculture et de protéger l’environnement en régulant le marché foncier et en facilitant l’installation des jeunes agriculteurs.26 Elles accompagnent les porteurs de projet dans leur recherche et peuvent proposer des solutions de portage foncier ou de location.27 L’association Terre de Liens, quant à lui, acquiert des terres grâce à l’épargne citoyenne pour les louer à des paysans non-héritiers dans le cadre de l’agriculture biologique.22

Le choix du foncier va bien au-delà du simple prix par hectare. Les organismes comme Terre de Liens intègrent les dérèglements climatiques dans leurs arbitrages d’achat, notamment la cruciale question de l’eau.22 L’accès à une ressource en eau fiable et la résilience du sol face aux variations météorologiques sont des critères de sélection stratégiques pour assurer la pérennité du projet. Le choix du foncier est donc une décision à long terme qui doit être évaluée au prisme des défis environnementaux futurs. Le choix du foncier doit également prendre en compte l’implantation géographique vis-à-vis d’une aire de chalandise qu’il faut identifier dès le départ. Le dynamisme économique, la présence du tourisme, la proximité de grandes métropoles sont à prendre en considération autant que l’orientation de la parcelle ou la teneur en NPK ou en matière organique de la terre.

3.2. Le cœur de la production : les fondamentaux du maraîchage bio

Les trois piliers de la fertilité du sol : En agriculture biologique, le principe fondamental est de nourrir le sol pour nourrir la plante.28 Un sol fertile repose sur un équilibre entre trois compartiments :

- L’aspect physique : la structure, la texture (proportion d’argile, de limon et de sable) et la profondeur du sol qui influencent la rétention d’eau et l’aération.29

- L’aspect chimique : la disponibilité en nutriments essentiels comme l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K), ainsi que les oligo-éléments. Le pH du sol est un indicateur clé qui peut rendre ces nutriments disponibles ou toxiques.29

- L’aspect biologique : l’activité microbienne et la présence de matière organique, qui sont le ciment et l’énergie du sol. La vie du sol est essentielle pour le recyclage des nutriments et l’amélioration de sa structure.29

Réaliser une analyse de sol complète est un bon moyen de commencer à connaître son sol. Bien qu’elle ne remplace certes pas l’observation directe, il s’agit d’indicateurs clés à connaître au moment de mettre en culture ses premiers légumes.

Pour améliorer la fertilité, le maraîcher peut donc d’abord effectuer des analyses de sol 30, et ensuite mettre en oeuvre des mesures correctives comme l’utilisation de méthodes physiques comme l’aération 32 ou chimiques comme l’apport d’amendement calcique pour réhausser le pH le cas échéant et, surtout, utiliser des couverts végétaux et des engrais verts pour apporter de l’azote et de la matière organique.29

La rotation des cultures : un levier de protection des cultures :

C’est une obligation du cahier des charges de l’agriculture biologique, qui impose un cycle de rotation d’au moins trois espèces différentes.35 Cette technique permet de rompre les cycles des ravageurs et de prévenir l’appauvrissement des sols.36 En maraîchage diversifié, le principe même permet de réaliser assez facilement des rotations étant donné la diversité des espèces cultivées. La tenue d’un cahier de culture dès les premières années est fortement préconisée pour suivre l’évolution de ses parcelles. En outre, ce document est demandé lors des audits.

La gestion des bio-agresseurs : L’agriculture biologique proscrit l’utilisation d’herbicides et d’intrants chimiques de synthèse.34 La lutte contre les nuisibles repose sur des stratégies préventives et des méthodes biologiques.38 Il s’agit notamment de soutenir les agents de lutte biologique (prédateurs et parasitoïdes), d’utiliser des méthodes culturales (rotations, cultures associées) et d’installer des habitats pour les auxiliaires, comme des bandes de fleurs.38

3.3. La certification biologique : le passeport pour la valeur ajoutée

La certification est un instrument de confiance indispensable qui permet de commercialiser ses produits avec la mention « biologique ».40 Pour obtenir cette certification, le maraîcher doit s’engager avec un organisme agréé (comme Ecocert, Certipaq, etc.) et notifier son activité auprès de l’Agence Bio.40

Une fois l’engagement pris, débute une période de conversion, durant laquelle les règles de production biologique doivent être strictement respectées, mais où les produits ne peuvent pas encore être labellisés « bio ».43 Pour les cultures annuelles, cette période est de 2 à 3 ans.2 Des contrôles documentaires et des visites de production sont menés annuellement, et des contrôles inopinés peuvent avoir lieu à tout moment.40 Ces contrôles visent à vérifier la conformité des intrants, la traçabilité et le respect des pratiques culturales.40 Le coût de la certification annuelle varie en fonction de la taille de l’exploitation, s’élevant à un minimum de 350 € par an pour un petit maraîcher.44 Pour faciliter ces contrôles, il est important de conserver toutes les factures et bons de livraison de ses intrants, de tenir un registre des éventuels traitements et amendements (cahier de traitement, cahier de fumure) et d’avoir à disposition un parcelle (celui de la PAC par exemple) avec l’implantation des cultures sur plusieurs années (cahier de culture).

Partie 4 : Stratégie commerciale et réseaux de soutien : le pilier de la viabilité

4.1. Les circuits courts : la vente directe comme modèle économique préféré

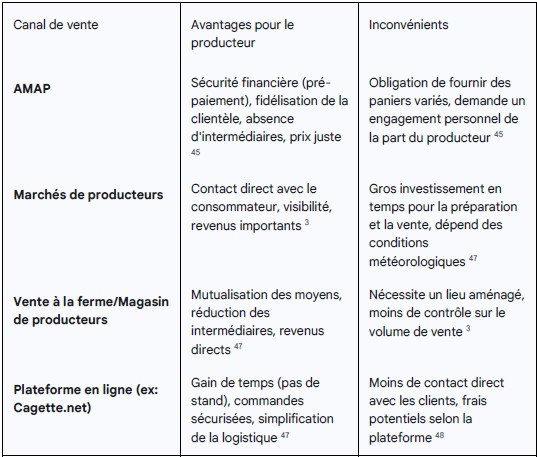

Les circuits courts, qui impliquent la vente directe du producteur au consommateur ou via un seul intermédiaire, sont un modèle de commercialisation particulièrement adapté au maraîchage biologique.3 Une analyse des données montre que 53 % des fermes bio commercialisent en circuit court, contre seulement 19 % pour les exploitations conventionnelles.4 Ce modèle permet de réduire les intermédiaires, d’assurer une meilleure valorisation des produits et de compenser des coûts de production parfois plus élevés.3

Plusieurs canaux de vente directe sont à la disposition du maraîcher :

- Les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) : Ce modèle, basé sur un engagement solidaire entre un groupe de consommateurs et un producteur, offre une sécurité financière maximale au maraîcher grâce au pré-paiement de paniers sur une période définie.45 Le producteur peut ainsi fixer son prix et s’assurer un débouché stable, bien que ce circuit ne représente qu’une partie de son chiffre d’affaires total.45

- Les marchés de plein vent : C’est l’un des canaux de vente les plus populaires chez les maraîchers, offrant un contact direct avec la clientèle.4 Bien que cela demande du temps pour la préparation des commandes et la tenue du stand, cela permet d’adapter l’offre en fonction des retours des consommateurs.47

- La vente à la ferme et les magasins de producteurs : Ce canal réduit les frais de transport et les intermédiaires.3 Les magasins de producteurs regroupent plusieurs agriculteurs dans un point de vente collectif, mutualisant ainsi les moyens et les coûts.4

- Les plateformes numériques : Des solutions comme Cagette.net ou Amisdelaferme (mais il en existe de nombreuses) proposent une alternative moderne pour la vente en ligne de produits locaux.48 Ce modèle permet au maraîcher de gagner du temps en évitant l’installation de stand, tout en offrant une flexibilité de commande aux consommateurs.48

La viabilité économique d’une exploitation maraîchère ne repose pas sur un seul canal de vente. Les faits indiquent que la diversification des circuits de commercialisation est une stratégie essentielle pour réduire les risques et augmenter la rentabilité.47 Il est recommandé de ne pas se concentrer sur un unique débouché. Parfois, certains maraîchers peuvent vendre uniquement à de grands restaurants et ce modèle est largement médiatisé alors qu’il n’y a en réalité que quelques rares individus qui arrivent à en vivre. La plupart des maraîchers diversifiés ont, justement, une diversité de débouchés. En combinant la sécurité des revenus offerte par les AMAP avec la visibilité des marchés et la flexibilité des plateformes en ligne, le maraîcher peut sécuriser ses ventes et s’adapter aux fluctuations du marché.

4.2. Les réseaux de soutien : un écosystème d’accompagnement

L’installation en maraîchage biologique ne doit pas être une démarche solitaire. De nombreux réseaux et organismes sont en place pour accompagner les porteurs de projet, de la phase de réflexion à la vie de l’exploitation.

- Les Chambres d’Agriculture : Elles jouent un rôle de conseil crucial. Via leur Point Accueil Installation (PAI), elles accompagnent les futurs agriculteurs dans l’élaboration de leur projet et la réalisation de leur Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP).2 Elles facilitent la mise en relation avec les acteurs locaux et les partenaires (banques, filières, etc.).27

- Le Réseau FNAB/GAB/CIVAM : La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) et ses antennes régionales et départementales (GAB, CIVAM) sont des interlocuteurs majeurs pour le développement de la bio.51 Ces réseaux offrent un accompagnement technique via des groupes d’échanges, des commandes groupées pour les intrants et le petit matériel, et un accès à une documentation technique spécialisée.53 Certains proposent même un tutorat post-installation pour sécuriser les nouvelles fermes.51

- Les Réseaux sociaux : Certains groupes de discussion comme “Maraîchage Biologique Pro” sont une mine d’information pour les porteurs de projets et les nouveaux installés. Il s’agit d’un véritable groupe d’entraide entre professionnels qui intervient à tous les niveaux : technique bien sûr mais aussi juridique et administratif, commercial et financier, psychologique et humain.

L’intégration dans ces réseaux est un facteur de réussite économique. Les sources montrent que ces collectifs favorisent la mutualisation des connaissances (techniques de travail du sol, bilans d’azotes) et réduisent les coûts d’approvisionnement.33 Au-delà des bénéfices techniques et financiers, ces réseaux offrent un soutien moral et social crucial, essentiel pour surmonter les difficultés et persévérer. L’installation n’est plus une aventure individuelle, mais une démarche qui s’inscrit dans un collectif et un écosystème de soutien, où se trouvent une grande partie des leviers de l’efficacité et de la viabilité à long terme.

Conclusion : synthèse et perspectives

S’installer en maraîchage biologique est une entreprise complexe qui exige une préparation rigoureuse et une approche stratégique. Le succès ne se mesure pas seulement à la qualité des récoltes, mais à la solidité du projet dans son ensemble.

Une installation réussie repose sur une planification minutieuse, à commencer par une auto-évaluation honnête des motivations et des compétences. La formation, en particulier l’obtention du BPREA, est bien plus qu’une simple étape : elle est le passeport qui ouvre la voie aux aides financières et aux autorisations légales. Le business plan, loin d’être un simple document, est un outil de réflexion qui force à confronter la passion aux réalités économiques. Le choix du statut juridique, désormais plus simple et plus sécurisé pour l’entreprise individuelle, offre un cadre adapté à chaque projet.

La viabilité du projet dépend également de la maîtrise des techniques agronomiques (fertilité des sols, rotation des cultures, lutte biologique) et de la mise en place d’une stratégie commerciale résiliente. La diversification des circuits courts, en combinant la sécurité des AMAP, la visibilité des marchés et la simplicité des plateformes numériques, est la clé pour sécuriser les revenus et s’adapter au marché. Enfin, l’intégration dans les réseaux professionnels et associatifs est un facteur de succès déterminant. Ces collectifs offrent un soutien technique et moral, réduisent les coûts et facilitent l’apprentissage continu, transformant une aventure solitaire en un projet collectif.

Au-delà des aspects purement économiques, s’engager dans le maraîchage biologique est une contribution concrète à la souveraineté alimentaire et à la transition écologique. C’est un métier qui crée du lien social, avec les consommateurs et avec les autres producteurs. Le chemin peut être semé d’embûches, mais avec une planification stratégique, une persévérance inébranlable et un ancrage solide dans un réseau d’entraide, le rêve de cultiver la terre et de vivre de son travail peut devenir une réalité durable.

Sources des citations

- Devenir maraîcher : le guide complet – Keobiz, consulté le août 26, 2025

- Devenir maraîcher bio : tout ce qu’il faut savoir pour s’installer – Le coin des entrepreneurs, consulté le août 26, 2025

- Circuits courts – Chambres d’agriculture France, consulté le août 26, 2025

- Les circuits courts – VizAgreste, consulté le août 26, 2025

- BPREA Maraîchage biologique – CFA-CFPPA de Kerliver, consulté le août 26, 2025

- BPREA maraîchage bio – CFPPA de Coutances, consulté le août 26, 2025

- Agriculture – Maraîcher bio (H/F/X) – IFAPME, consulté le août 26, 2025

- Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) – Agribio, consulté le août 26, 2025

- Financement – Chambres d’agriculture France, consulté le août 26, 2025

- Quel budget prévisionnel pour devenir maraîcher – Modelesdebusinessplan.com, consulté le août 26, 2025,

- 5 Budgets types de modèles maraichers, consulté le août 26, 2025

- Guide pratique – Bio Nouvelle-Aquitaine, consulté le août 26, 2025

- S’installer en maraîchage – FEVE, consulté le août 26, 2025

- Statut juridique – Chambres d’agriculture France, consulté le août 26, 2025

- Le statut juridique des exploitations agricoles : évolutions 1970-2010 – Agreste, consulté le août 26, 2025

- Structures juridiques : comparaison rapide – Bpifrance Création, consulté le août 26, 2025

- Choisir entre EARL et EI quand on est exploitant individuel ? – Gaston, consulté le août 26, 2025

- Aide à la conversion à l’agriculture biologique – CAB, consulté le août 26, 2025

- Aides à la conversion à l’agriculture biologique – manche.gouv.fr, consulté le août 26, 2025

- Financer son projet – Agence Bio, consulté le août 26, 2025

- Fonds Avenir Bio – les-aides.fr, consulté le août 26, 2025

- Terre de Liens donne accès à la terre agricole à celles et ceux qui n’en ont pas hérité, consulté le août 26, 2025

- Annonces – CIVAM, consulté le août 26, 2025

- Le bail rural agricole : guide complet 2025 – LegalPlace, consulté le août 26, 2025

- Terre de Liens et les Safer, consulté le août 26, 2025

- Nos 4 missions | Safer, consulté le août 26, 2025

- La Safer facilite l’installation agricole des jeunes agriculteurs – La Safer Nouvelle-Aquitaine, consulté le août 26, 2025

- En quoi l’agriculture biologique respecte-t-elle la fertilité des sols ? – Agence Bio, consulté le août 26, 2025

- Agronomie, sol – Chambre d’agriculture de la Marne, consulté le août 26, 2025

- Analyse de sol : 4 paramètres à prendre en compte [2024] – AgroLeague, consulté le août 26, 2025

- 10 façons dont les agriculteurs peuvent améliorer la fertilité du sol – Rogitex, consulté le août 26, 2025

- Comment améliorer la structure et la fertilité du sol | Espace pour la vie, consulté le août 26, 2025

- FertiBio05 : Améliorer la fertilité des sols en maraîchage bio en mettant en oeuvre des pratiques agroécologiques – RD-Agri, consulté le août 26, 2025

- Réglementation Bio UE des productions végétales – Ecocert, consulté le août 26, 2025

- Rotation en maraichage : précision de la règle – Produire-bio.fr, consulté le août 26, 2025

- La rotation culturale me permet de cultiver sans traitement – Ministère de l’Agriculture, consulté le août 26, 2025

- MSV, bio-intensif, permaculture… Qu’est-ce que le maraîchage bio ? – Ferme de Cagnolle, consulté le août 26, 2025

- Lutte biologique contre les ravageurs, consulté le août 26, 2025

- La lutte biologique : une alternative viable à l’utilisation des pesticides?, consulté le août 26, 2025

- Processus de certification en Agriculture Biologique – Certipaq, consulté le août 26, 2025

- Les organismes certificateurs – Agence Bio, consulté le août 26, 2025

- La démarche de certification en Agriculture Biologique, consulté le août 26, 2025

- A quoi correspond la mention « En conversion vers l’agriculture biologique » ? – Agence Bio, consulté le août 26, 2025

- magazine.laruchequiditoui.fr, consulté le août 26, 2025

- Vendre ses produits dans une AMAP – Triple Performance, consulté le août 26, 2025

- Créer une AMAP – Mouvement Colibris, consulté le août 26, 2025

- Commercialiser ses produits en circuits courts – Pleinchamp, consulté le août 26, 2025

- Avec Cagette.net, faites vos courses en direct des producteurs !, consulté le août 26, 2025

- Amisdelaferme : Livraison produits bio, locaux, fermiers,Rennes et région, consulté le août 26, 2025

- ministère de l’économie – Economie.gouv, consulté le août 26, 2025

- Territoires Bio – FNAB, consulté le août 26, 2025

- GROUPEMENT DES AGROBIOLOGISTES DE MEURTHE ET MOSELLE (G.A.B.54), consulté le août 26, 2025

- Accompagnement technique en maraîchage bio – Bio Centre, consulté le août 26, 2025

- Adhésion à l’association – Le jardin de Cocagne, consulté le août 26, 2025

- Adhérer à AROZOAAR – Arozoaar – Jardin de Cocagne, consulté le août 26, 2025

- Agence Bio: Accueil, consulté le août 26, 2025

® 2025 Maraichage Technique